<日本酒を呑む> ~日本酒に関する豆知識をご紹介します~

◇大吟醸って、何なの?

「大吟醸」・「純米」・「本醸造」と、一様に日本酒と言っても、様々なタイプがあることをご存じの方は多いはず。では、実際に何が異なっているのか説明できますか?

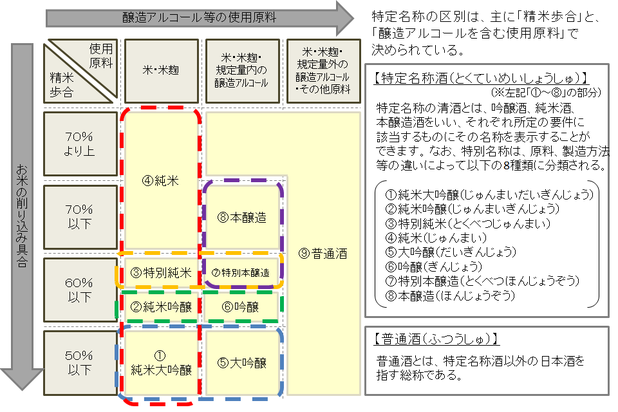

実は「大吟醸」や「純米」というのは、日本酒をカテゴリー分けするひとつの呼び名のことで、使用された原料のスペックに基づき分類されたものなのです。その呼び方においては、日本酒は大きく分けて9つに分類されます。

また、そのカテゴリーごとに大体の味の特徴は想像できますが、原料のスペックが異なるだけなので、当然ながら、同じ大吟醸と言われる日本酒であっても、メインとなる「米」の品種や、その「造り方」や「貯蔵出荷方法」が酒蔵ごとにまったく異なっているため、地域ごと、さらには酒蔵ごとに味わいの違いが出てきます。その違いを楽しむのも、日本酒の魅力の一つなのです。

【A:原料のスペックの違いについて】

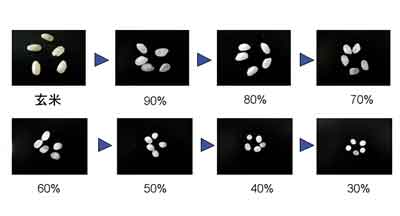

< ①米の削り込みによる違い >

(写真提供:酒類総合研究所)

精米歩合と米の大きさを順番にあらわしたものです。なぜこんなにお米を磨く数字にこだわるかというと、米の芯に行くほど成分が酒造りに適しており、雑味の少ないすっきりしたテイストに仕上がりやすいからです。

< ②使用する原料や量による違い >

(写真提供:KURANDO)

醸造アルコールとは食用に用いられるアルコール分(エタノール)のこと。原料は主にサトウキビが用いられます。

添加の効果は、スッキリとキレの良い軽快な飲み口を生み出したり、華やかな香りを吸着し残しておくことがあります。

【B:カテゴリーごとの味わいの特徴について】

< ①純米系 >

純米系は、一般的に米の旨みやコクを強く感じられるものが多いのが特徴です。冷やして飲むのも良いのですが、常温であったり、低めの温度で燗をつけるとさらにその旨みがふくらみ、純米系らしさを感じることができると思います。

< ②吟醸系 >

吟醸系は、花や果実のような華やかな香りを味わえることが特徴になります。冷やして飲むことで、スッキリとその香りを楽しむことができますが、冷やしすぎてしまうとその香りが感じにくくなってしまうので、注意が必要です。

< ③本醸造系 >

本醸造系は、基本的に冷やしても燗をつけても美味しく楽しめる万能なタイプが多くあります。香りもコクも、程よくありながら強すぎないため、食中酒として最適なタイプとなります。価格もリーズナブルなことも、嬉しいタイプです。

◇誰が、どこで、どうやって造っているの?

日本酒を呑んだことがある方は多いと思いますが、いったいどんな人が、どこで、どうやって造っているのかまで知っていますか?そこには、秘められた苦労と情熱のストーリーが隠れているのです。

【舩坂酒造店 杜氏

平岡誠治(ひらおかせいじ)】

<経歴>

・1990年より、舩坂酒造店で酒造りを開始

・2012年 岐阜県の名工に認定される。

・岐阜県新酒鑑評会において、受賞

・fdさあ

夏季は家業のほうれん草をせっせと育て出荷し、冬季は舩坂酒造店に泊まり込みで日本酒を醸す。

岐阜県の若手杜氏達からも信頼が厚く、尊敬を集めている。また、酒造りには人一倍の情念とロマンを感じており、その思いを込めるかのように、酒造りにいそしんでいる。

一般的には、杜氏(とうじ)と呼ばれる人がメインとなり、日本酒は造られています。もちろん、酒造りはなかなか一人だけでは行わず集団で行いますが、そのリーダーであり、指導者であり、最高醸造責任者のことを杜氏と呼ぶのです。

<酒造り作業の写真>

<蔵の中をのぞいてみよう!>

【画像】グーグルインドアビュー

味の与平 (有限会社舩坂酒造店 直営)

〒506-0845 岐阜県高山市上二之町7番地

TEL : 0577-35-1224 / FAX : 0577-32-2824

■営業時間

<味の与平>lunch 11:00~14:00l.o / 14:30 Close

Dinner 17:00~20:00l.o / 20:30 Close

■味の与平のお知らせ

※店内混雑や急な休業も予想されます。スムーズなお食事をご希望のお客様はご来店のお日にちから十分な余裕をもって、早めのご予約をお願いします。

※ご予約や混雑状況を総合的に判断し、通常の営業時間を繰り上げて閉店する場合もございます。ご来店前にお手数ですが、店舗まで確認を推奨させて頂きます。

感染症拡大の影響で<舩坂酒造店><味の与平>の営業時間が変動しております。トップページ「お知らせ」をご参照お願いします。